Manicouagan 5 (1964)

Ce vidéo mentionne la profondeur inattendue de la rivière Manicouagan (voir autour de 5:30 ey 16:30).

Le professeur Lajeunesse a publié un papier sur le sujet en 2014.

Un village pas comme les autres

De tous les villages iroquoiens connus dans la région du Saint-Laurent et des Grands Lacs, le site Mandeville est unique. Les fouilles effectuées pendant de nombreuses années ont permis de constituer l’une des plus imposantes collections de toute la Laurentie iroquoienne.

Vases domestiques, petits contenants, pipes… Nombreux et diversifiés sont les objets façonnés dans l’argile cuite. À elles seules, les collections céramiques justifient amplement l’étiquette de « site exceptionnel ».

Fouillé par les archéologues entre 1969 et 1975, le site Mandeville soulevait des questions quant à son emplacement en bordure de la rivière Richelieu, à 8 km en amont du fleuve Saint-Laurent. Était-ce un camp de pêche ? Cette terrasse naturelle surplombant une rivière riche en poissons laissait croire que des pêcheurs auraient pu s’y installer. Or, le site Mandeville accueillait plutôt un étonnant village d’environ 250 habitants répartis dans cinq maisons-longues.

En plus des cinq maisons-longues contemporaines, les chercheurs ont observé plusieurs superpositions d’habitations, ce qui laisse croire en une occupation prolongée au même endroit. Tous les indices de la culture matérielle comme la poterie et la datation au carbone 14 suggèrent une occupation du site entre 1500 et 1525 de notre ère.

Toutefois, la rivière Richelieu, qui s’appelait « rivière aux Iroquois » à l’époque de Samuel de Champlain, était empruntée pour se rendre au pays des Mohawks et de la ligue des Cinq Nations – Haudenosaunee. Comment alors expliquer que le site Mandeville, installé le long de cette rivière, ne soit pas entouré d’une palissade pour se protéger, comme c’était le cas pour d’autres villages iroquoiens, dont celui d’Hochelaga sur l’île de Montréal visité par Jacques Cartier en 1535? Les milliers d’artefacts récupérés sur le site de Mandeville témoignent d’une occupation qui s’est déroulée pendant une période de paix et de prospérité.

Des potières talentueuses

Le site Mandeville se démarque également sur le plan culturel, notamment par l’exceptionnelle production artistique des potières, qui s’avère d’une grande diversité.

Les vases domestiques figurent en grand nombre avec 537 contenants mis au jour. On compte au moins trois formats de vases domestiques : les gros vases d’entreposage, les vases réguliers et les vases emblématiques, richement décorés de motifs géométriques complexes.

Les petits vases sont des récipients de format réduit qui servent à différents usages, dont celui de l’apprentissage pour les jeunes filles. Cette collection de petits vases est de loin la plus imposante de toute la Laurentie iroquoienne.

Des pipes emblématiques

Les pipes du site Mandeville forment un corpus exceptionnel à l’échelle de la Laurentie iroquoienne. Contrairement aux vases, les pipes étaient, croient les chercheurs, fabriquées par les hommes de la communauté, comme ailleurs en Iroquoianie. On compte au total 365 pipes qui se divisent en 73 spécimens avec une effigie et 292 spécimens sans effigie.

Plante d’origine mexicaine, le tabac est emblématique de ce village, à en juger par la grande quantité de pipes mises au jour. Les pipes et le tabac jouent un rôle symbolique déterminant, mais le grand nombre de pipes suggère aussi une utilisation plus ludique.

Les scientifiques ont peut-être trouvé le plan du corps humain… au fond de l’océan !

Lorsque l’on pense à l’évolution du corps humain, on imagine souvent un cheminement complexe partant d’organismes relativement avancés, dotés de cerveaux et de systèmes nerveux sophistiqués. Pourtant, une découverte récente vient bouleverser cette vision en suggérant que certains des mécanismes fondamentaux à l’origine de notre organisation corporelle pourraient puiser leurs racines dans des créatures bien plus simples et éloignées de nous : les anémones de mer.

Ces organismes marins, membres de l’embranchement des cnidaires (qui comprend aussi les méduses et les coraux), sont loin d’être nos proches parents. Ils n’ont ni cerveau, ni système nerveux central, et leur corps est organisé de manière radiale, autour d’un point central, à l’inverse de la symétrie bilatérale qui caractérise les humains et la majorité des animaux complexes. Pourtant, une étude menée par une équipe de chercheurs de l’Université de Vienne révèle que les anémones utilisent un mécanisme moléculaire jusque-là associé aux bilatériens pour structurer leur corps. Cette découverte pourrait réécrire une partie de l’histoire de l’évolution animale.

Un mécanisme ancien partagé par des mondes éloignés

Le mécanisme en question est la « navette BMP médiée par la Chordine ». Derrière ce nom un peu technique se cache un processus clé du développement embryonnaire chez les bilatériens, c’est-à-dire les animaux qui présentent une symétrie gauche-droite, comme les humains, les grenouilles, ou les insectes. Ce système utilise des molécules appelées BMP (Bone Morphogenetic Proteins) qui agissent comme des messagers indiquant aux cellules leur position dans l’embryon et le type de tissu qu’elles doivent devenir.

Concrètement, l’inhibition locale des BMP par une autre molécule, la Chordine, crée un gradient de concentration dans l’organisme en développement. Selon la quantité de BMP présente, les cellules savent si elles doivent former le système nerveux central, les reins ou encore la peau ventrale. Ce processus établit ainsi un axe dorsal-ventral qui est fondamental pour organiser la structure corporelle des bilatériens.

Or, les chercheurs ont découvert que les anémones de mer, malgré leur organisation très différente, utilisent également ce même mécanisme de navette BMP médiée par la Chordine. Autrement dit, ce processus n’est pas une innovation propre aux bilatériens, mais un mécanisme évolutif beaucoup plus ancien, qui aurait existé bien avant la divergence entre cnidaires et bilatériens.

Une origine évolutive remontant à 600 millions d’années

La divergence entre cnidaires et bilatériens est l’un des événements majeurs dans l’histoire évolutive des animaux. Ces deux groupes ont des architectures corporelles radicalement différentes et sont séparés par des centaines de millions d’années d’évolution, estimées entre 600 et 700 millions d’années. La présence du même mécanisme moléculaire dans ces deux lignées suggère donc qu’il était déjà présent chez leur dernier ancêtre commun, un organisme préhistorique très ancien.

Cette hypothèse soulève plusieurs questions passionnantes. Premièrement, cela implique que les fondations moléculaires pour organiser un axe corporel complexe existaient bien avant l’apparition des bilatériens, ce qui réévalue notre compréhension de la complexité des premiers animaux. Deuxièmement, cela remet en question l’idée que les structures bilatérales se sont formées de manière totalement indépendante dans chaque groupe, laissant ouverte la possibilité que l’ancêtre commun des cnidaires et des bilatériens ait lui-même possédé une forme de symétrie bilatérale primitive.

Une complexité ancienne bien cachée

Ce que cette étude met en lumière, c’est que la simplicité apparente des anémones de mer masque en réalité une organisation biologique étonnamment sophistiquée. Sans cerveau ni système nerveux central, ces animaux utilisent néanmoins un système moléculaire avancé pour organiser leur corps dès le stade embryonnaire. Cette complexité ancestrale montre que certains outils évolutifs sont si fondamentaux qu’ils ont été conservés, voire partagés, entre des branches évolutives très éloignées.

David Mörsdorf, auteur principal de l’étude, souligne que ce mécanisme n’est pas universel même parmi les bilatériens. Par exemple, il est présent chez les grenouilles mais absent chez les poissons, ce qui suggère qu’il a pu apparaître et disparaître plusieurs fois au cours de l’évolution. Cette plasticité et cette longévité font de la navette BMP médiée par la Chordine un excellent candidat pour un mécanisme évolutif ancestral clé dans la structuration du corps animal.

Vers une nouvelle compréhension de l’évolution corporelle

Cette découverte est plus qu’une simple curiosité scientifique. Elle invite à repenser l’évolution du développement corporel chez les animaux, en intégrant des mécanismes très anciens partagés entre des groupes qui semblaient jusqu’ici très éloignés. En étudiant des organismes comme les anémones de mer, les scientifiques peuvent remonter aux origines profondes des processus biologiques qui ont permis l’émergence de formes corporelles complexes, y compris la nôtre.

Ainsi, ce sont peut-être au fond des océans, chez ces créatures sans cerveau, que se trouve le véritable plan du corps humain, écrit il y a des centaines de millions d’années.

Sciences pour tous

Mon éditeur m'apprend toute une nouvelle! Mon livre Ton ancêtre est un poisson fait partie de la sélection officielle de Sciences pour tous... en FRANCE!

Le Prix du livre Sciences pour tous a été créé par le ministère de l’Éducation nationale et le Syndicat national de l’édition et est parrainé par l’Académie des sciences!

C'est vraiment tout un honneur d'avoir été sélectionné! Quel bonheur de savoir qu'on est lu même de l'autre côté de l'Atlantique! 😁🤩😍😁❤️

A Neanderthal-shaped skull may explain why some people get headaches

A skull abnormality that squeezes the lower brain, often causing headaches and other neurological problems, might be part of our genetic inheritance from Neanderthals.

People with Chiari malformations have a smaller and flatter base of the skull around the area where it connects to the spine. As a result, part of the brain – the cerebellum – is squashed into the spinal canal in the neck.

Type 1 Chiari malformations, the mildest form, are thought to affect up to 1 in 100 people. They can cause symptoms like headaches, neck pain, sleep apnoea and numbness, but some people never show signs at all.

Scrupules

Que signifie avoir — ou ne pas avoir — des scrupules ?

« Scrupuleux » est l’un des mots les plus fascinants de notre vocabulaire. Sa définition première est : « un doute ou une hésitation qui frappe la conscience quant à ce qui est bien ou mal. »

Mais d’où vient vraiment ce mot ?

Scrupolo vient du latin scrupulus, qui signifie littéralement « petite pierre pointue ». Dans la Rome antique, les légionnaires, lors des longues marches, trouvaient souvent des cailloux traîtres dans leurs caligae, les sandales militaires. Ces petites pierres se glissaient entre la semelle et le pied, provoquant une gêne constante.

À ce moment-là, le soldat devait faire un choix difficile : supporter la douleur et continuer à marcher, ou s’arrêter pour retirer le caillou, au risque d’être puni pour avoir ralenti la troupe.

Pendant ce temps, les sénateurs, les tribuns et autres puissants voyageaient confortablement à cheval ou en char : pas de cailloux à supporter. Rien pour les gêner. Sans scrupules.

C’est de là que vient l’idée que les puissants sont souvent « sans scrupules » : ils ne ressentent pas cette gêne morale qui freine les gens ordinaires.

Avec le temps, cette petite pierre est devenue un symbole de la conscience : un doute intérieur qui nous titille lorsque quelque chose ne semble pas juste. Ainsi, « avoir des scrupules » est devenu le signe d’une sensibilité morale.

Au bout du compte, ceux qui n’ont aucun scrupule sont simplement ceux qui ne sentent même plus le petit caillou éthique dans la chaussure de leur conscience.

Zaki Benameur

Des dépôts coquilliers uniques au monde et peu connus le long du fleuve Saint-Laurent

Il y a trois ans de cela, un collègue m’a parlé de dépôts coquilliers gigantesques redécouverts le long d’une vallée tout près de Baie-Comeau, dans la région de la Côte-Nord, au Québec.

Après avoir visité le centre d’interprétation Jardin des glaciers, ce collègue m’a dit: « André, toi qui s’intéresses aux coquillages marins du Canada et aux invertébrés marins du golfe du Saint-Laurent, il faut que tu voies ces dépôts coquilliers. » Ma curiosité était piquée.

Après tout, la Côte-Nord est un coin de pays que je suis censé connaître assez bien. J’ai fait une maîtrise sur la reproduction et le comportement du buccin commun, Buccinum undatum, dans l’archipel des îles Mingan, sur la Basse-Côte-Nord (Québec). Dans le cadre de mes recherches, de 1982 à 1985, j’ai fait de nombreuses plongées sous-marines dans ce secteur, étudiant les animaux du fond marin. Pourtant, durant toutes ces années à parcourir la longue route jusqu’à Havre-Saint-Pierre, je n’avais jamais entendu parler de ces dépôts coquilliers. Il était trop tôt pour les connaître, car aucune étude scientifique ni publicité n’en avait parlé.

C’est pourtant vers 1917 que ces dépôts coquilliers ont été découverts, lors de l’installation de lignes téléphoniques le long de la rivière aux Anglais, à quelques kilomètres au nord-est de Baie-Comeau. Mais ce n’est que beaucoup plus tard, en 1999, qu’est parue la première publication scientifique sur ces dépôts. Son auteur, Pascal Bernatchez, est maintenant titulaire de la Chaire en géosciences côtières à l’Université du Québec à Rimouski.

C’est en sa compagnie que j’ai visité le centre d’interprétation Jardin des glaciers pour la première fois, à l’été 2010. Je voulais voir par moi-même ces dépôts de coquillages marins uniques au monde. Ils représentent les vestiges d’animaux marins qui vivaient au fond de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent il y a environ 10,000 ans!

Les dépôts coquilliers, entre autres les dépôts 1 et 2, sont de gigantesques amoncellements de coquillages, dont un bon nombre sont encore intacts, sans cassure.

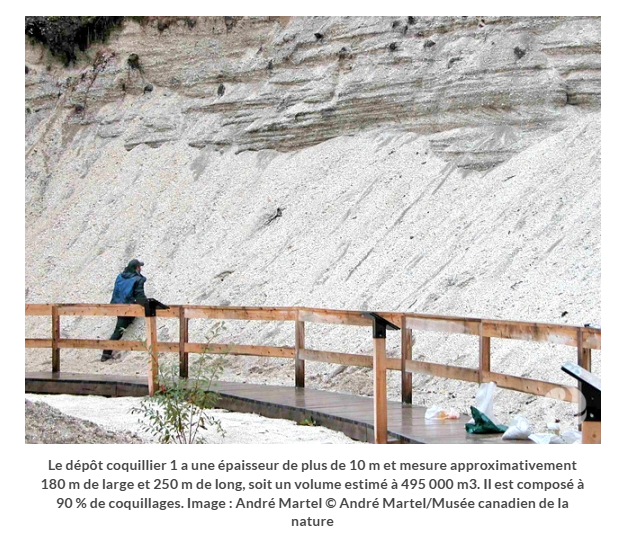

Le dépôt 1 est particulièrement spectaculaire. Sa bordure est exposée comme une falaise, sur le bord de la vallée, telle une carrière de sable. Sauf qu’au lieu du sable, ce sont d’innombrables coquillages empilés les uns sur les autres qui forment la paroi.

Ce dépôt de coquillages, le plus grand du genre connu sur la planète, se trouve à 80 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. Il mesure plus de 10 m d’épaisseur et plus de 180 m de largeur, et il se prolonge sous le sol forestier sur une distance de 275 m. Cela représente un volume d’environ 495 000 m3. Un camion à 10 roues devrait faire environ 64 000 voyages pour déplacer tous ces coquillages!

Les dépôts coquilliers de Baie-Comeau ne sont pas seulement vastes, ils sont aussi d’une pureté remarquable. Le dépôt 1, en particulier, est composé à 90 % de coquillages. Il contient seulement 10 % de sable grossier. Rien de semblable n’a été découvert jusqu’à présent.

On connait encore mal la façon dont ces dépôts se sont formés. À l’époque, le Québec et tout le reste du Canada sortaient d’une longue ère glaciaire et le climat se réchauffait rapidement. La calotte glaciaire fondait donc très rapidement. Elle laissait derrière elle une zone côtière dont la croute terrestre avait été écrasée par l’énorme poids de la glace. La mer a pu alors envahir, temporairement, les basses terres adjacentes au golfe actuel. Les dépôts coquilliers se seraient formés à ce moment.

C’était l’époque de la mer de Goldthwait, une version un peu élargie de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent actuel. Les dépôts coquilliers, bien que retrouvés jusqu’à 90 m au-dessus du niveau de la mer actuel, représentent donc la zone de rivage de cette ancienne mer postglaciaire.

À mesure que la glace a libéré la croûte terrestre, celle-ci a remonté de plusieurs dizaines de mètres, laissant de grands dépôts de coquillages marins à l’emplacement de l’ancien rivage.

Mon intérêt personnel pour ce site s’est développé après que j’eu observé du matériel fin sous la loupe binoculaire. À ma grande surprise, j’ai pu constater que même les petits stades juvéniles des différentes espèces de bivalves et de gastéropodes avaient été parfaitement conservés depuis 10 000 ans!

Cet été, à la fin d’août, je reprends la route de Baie-Comeau, en compagnie de collègues, pour aller étudier à nouveau ces merveilleux dépôts coquilliers.

Dans une prochaine communication, je vous parlerai de trouvailles récentes sur les différentes espèces de coquillages qui y ont été retrouvés, dont des buccins, des natices, des littorines, des moules, des myes et des pétoncles.

Inscription à :

Commentaires (Atom)